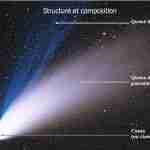

Tête ou queue? La structure d’une comète

Une comète très éloignée du Soleil ne se compose que de son noyau. Elle n’a ni tête ni queue. La boule de glaces peut avoir un diamètre de plusieurs dizaines de kilomètres, ou de simple ment 2 ou 3 kilomètres. C’est une taille bien petite à l’échelle du système solaire, et comme le noyau ne brille que par réflexion de la lumière du Soleil, une comète éloignée a un éclat qui est très faible, et elle est très difficile à détecter.

Une comète très éloignée du Soleil ne se compose que de son noyau. Elle n’a ni tête ni queue. La boule de glaces peut avoir un diamètre de plusieurs dizaines de kilomètres, ou de simple ment 2 ou 3 kilomètres. C’est une taille bien petite à l’échelle du système solaire, et comme le noyau ne brille que par réflexion de la lumière du Soleil, une comète éloignée a un éclat qui est très faible, et elle est très difficile à détecter.Les images du noyau de la comète de Halley, prises par la sonde Giotto de l’Agence spatiale européenne qui l’a survolée en 1986, ont montré que la boule cabossée en rotation avait une croûte sombre, exactement comme le dessert « Tartufo » j que l’on peut déguster dans certains restaurants chics : il s’agit de boules de crème glacée à la vanille, enrobées de chocolat. Les comètes n’ont pas aussi bon goût, mais elles procurent de véritables plaisirs pour les yeux : sur le noyau de la comète de Halley, des jets de gaz et de poussières crachés par des orifices ou des trous qui ressemblaient à des geysers se vaporisaient dans l’espace aux endroits où le Soleil n’avait qu’à peine réchauffé la croûte.

Au fur et à mesure qu’une comète se rapproche du Soleil, la chaleur de celui-ci fait s’élever la température du noyau, et les glaces se subliment partiellement pour se vaporiser de plus en plus dans l’espace, en éjectant aussi des poussières. Les gaz et les poussières forment un nuage brillant autour du noyau. Ce nuage s’appelle la « chevelure » ou « coma » de la comète. Coma est un terme dérivé du même mot latin qui veut dire « chevelure », il ne s’agit pas du mot que l’on emploie habituellement pour désigner un état d’inconscience. Presque tout le monde confond la chevelure de la comète avec sa tête, mais la tête, à proprement parler, se compose à la fois de la chevelure et du noyau.

La queue de poussières brille par réflexion de la lumière du soleil et elle possédé les caractéristiques suivantes:

- une apparence lisse et parfois légèrement incurvée ;

- une couleur jaune pâle.

Les gaz de la chevelure sont en partie ionisés, c’est-à-dire chargés électriquement, lorsqu’ils sont frappés par le rayonnement ultraviolet du Soleil. Dans cet état, ces gaz sont sujets la pression du vent solaire, qui est constitué par des courants invisibles d’électrons et de protons que le Soleil déverse du l’espace. Le vent solaire repousse le gaz électrifié (plasma) de la comète dans une direction qui est en gros opposée à celle du Soleil, ce qui produit la queue de plasma de la comète. La queue de plasma est semblable à une manche à air sur un aérodrome : elle indique aux astronomes qui observent la comète dans quel sens le vent solaire souffle au point de l’espace où se trouve la comète.

Comparée à la queue de poussières, la queue de plasma de la comète :

- a une apparence fine en longueur, parfois tordue ou même cassée ;

- est de couleur bleue.

De temps en temps, un morceau de la queue de plasma se casse et s’éloigne dans la direction dans laquelle la queue est orientée. La comète forme alors une nouvelle queue de plasma, comme un lézard à qui une nouvelle queue repousse lorsqu’il a perdu la première. Les queues d’une comète peuvent s’étirer sur plusieurs millions de kilomètres, voire plusieurs centaines de millions de kilomètres.

Lorsqu’une comète se dirige vers le Soleil, sa queue ou ses queues traînent derrière elle. Une fois que la comète a fait le tour du Soleil et retourne vers l’extérieur du système solaire, la queue est encore orientée dans la direction opposée au Soleil, de telle sorte que la comète suit maintenant sa queue !

La chevelure et les queues d’une comète ne sont qu’un phénomène de disparition. Les gaz et poussières éjectés du noyau qui forment la chevelure et les queues sont perdus pour toujours pour la comète, ils se vaporisent dans l’espace interstellaire. Lorsque cette comète sera retournée bien au-delà de l’orbite de Jupiter, dans les régions d’où viennent la plupart des comètes, elle sera redevenue un noyau. Mais les poussières qu’elle a perdues pourront un jour produire une pluie d’étoiles filantes, si elles traversent l’orbite de la Terre.

Vidéo : Tête ou queue? La structure d’une comète

Vidéo démonstrative pour tout savoir sur : Tête ou queue? La structure d’une comète