Les électrons dans les solides

Une limite quantique de certaines lois classiques : boîtes et fils quantiques

Les semi-conducteurs massifs, c’est-à-dire à trois dimensions, n’ont plus guère de mystères. Sous forme de films minces, donc à deux dimensions, non plus. Ces progrès ont débouché sur l’invention du transistor « à effet de champ », lequel a permis une miniaturisation de plus en plus poussée de l’électronique d’aujourd’hui. Sur nos genoux, un petit ordinateur portable pèse à peine 2 kilos, effectue plus d’un milliard d’opérations par seconde et possède une mémoire de plusieurs dizaines de milliards de mots. En 1960, la taille typique d’un transistor était encore proche du millimètre, donc incompatible avec de telles performances. Mais depuis, cette taille a pu être réduite de moitié tous les dix-huit mois, ce qui augmentait les performances, chaque fois, d’un facteur 8. En l’an 2000, la technologie a atteint 180 nanomètres de dimensions typiques pour les composants élémentaires et, comme la tendance ne semble pas se démentir, on prévoit d’arriver aux limites quantiques du nanomètre vers 2020. En avance sur la technologie, la physique fondamentale examine donc la question du comportement de la matière conductrice à l’échelle du nanomètre : fils ultra-minces et nano-boîtes suscitent un intérêt justifié.

Les semi-conducteurs massifs, c’est-à-dire à trois dimensions, n’ont plus guère de mystères. Sous forme de films minces, donc à deux dimensions, non plus. Ces progrès ont débouché sur l’invention du transistor « à effet de champ », lequel a permis une miniaturisation de plus en plus poussée de l’électronique d’aujourd’hui. Sur nos genoux, un petit ordinateur portable pèse à peine 2 kilos, effectue plus d’un milliard d’opérations par seconde et possède une mémoire de plusieurs dizaines de milliards de mots. En 1960, la taille typique d’un transistor était encore proche du millimètre, donc incompatible avec de telles performances. Mais depuis, cette taille a pu être réduite de moitié tous les dix-huit mois, ce qui augmentait les performances, chaque fois, d’un facteur 8. En l’an 2000, la technologie a atteint 180 nanomètres de dimensions typiques pour les composants élémentaires et, comme la tendance ne semble pas se démentir, on prévoit d’arriver aux limites quantiques du nanomètre vers 2020. En avance sur la technologie, la physique fondamentale examine donc la question du comportement de la matière conductrice à l’échelle du nanomètre : fils ultra-minces et nano-boîtes suscitent un intérêt justifié.

À cette échelle, les collisions dites « inélastiques » qui détruiraient le caractère ondulatoire des électrons sont rares ; ceux-ci sont donc bien représentés par des ondes stationnaires résonnant entre les murs qui les confinent. De même qu’une corde tendue vibre sous forme d’ondes stationnaires dont les fréquences possibles sont des multiples d’une fréquence fondamentale, de même les électrons d’une boîte de quelques nanomètres n’ont accès qu’à une série d’états dont les énergies possibles sont « quantifiées » au lieu de varier continûment. Cette propriété est déjà mise à profit dans les puits quantiques, dont l’épaisseur est ajustable entre 5 et 15 nano-mètres. De même qu’un violoniste déplace son doigt pour changer la longueur vibrante de sa corde et ajuster la hauteur du son émis, de même on peut fabriquer des lasers de couleurs différentes en utilisant de telles couches dont on change l’épaisseur donc les niveaux d’énergie électroniques. De nos jours, tous les disques compacts sont lus par des lasers dont la zone active est une structure à puits quantiques.

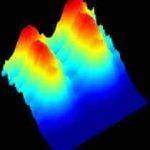

Bien qu’on sache contrôler l’épaisseur de ces couches à l’atome près, contrôler leurs dimensions latérales avec une précision analogue est très difficile. Or il se trouve qu’une instabilité mécanique conduit à la formation spontanée d’îlots dans certaines conditions de croissance des cristaux qui supportent ces dispositifs électroniques. Lorsqu’on fait croître par exemple de l’arséniure d’indium (InAs) sur de l’arséniure de gallium (GaAs), le cristal InAs est sous contrainte, car sa maille cristalline est différente de celle du GaAs sous-jacent. Au-delà de trois couches atomiques d’InAs, continuer à croître couche par couche coûterait trop d’énergie élastique, si bien que le cristal préfère développer un réseau d’îlots d’InAs, sortes de petites boîtes cristallines très minces dont les dimensions latérales font quelques dizaines de nanomètres. Ces boîtes ressemblent à de gros atomes car le mouvement des électrons y est confiné dans les trois directions de l’espace. Toutefois, contrairement aux électrons des atomes libres, ceux des boîtes quantiques sont couplés aux vibrations du réseau cristallin sous-jacent et leurs raies d’émission lumineuse sont relativement larges. L’analogie avec les atomes a donc été exagérément soulignée et ces objets demandent à être nettement mieux compris. C’est particulièrement important si l’on songe à s’en servir pour effectuer des calculs quantiques, car ceux- ci exigent une cohérence quantique que les interactions avec l’environnement détruisent. Des progrès sont en cours, et l’on vient par exemple de réussir à émettre des photons un par un avec de telles boîtes, prouesse qui pourrait s’avérer fort utile si, un jour, la cryptographie quantique venait à se développer.

Les fils unidimensionnels ne sont pas non plus sans surprises. Tout physicien est habitué, par exemple, à considérer que, dans un fil électrique, la résistance est due aux collisions que subissent les électrons soit avec des défauts variés, soit entre électrons, soit avec les quanta de vibration du réseau cristallin. On explique ainsi que la tension électrique U est proportionnelle au courant I qui traverse la résistance R : la loi d’Ohm U = RI s’applique avec une résistance proportionnelle à la longueur du fil. Mais si ce fil est un vrai conducteur unidimensionnel, c’est-à-dire un objet dont les dimensions latérales sont de l’ordre d’un seul atome, toute cette physique classique cesse d’être vraie. De même que sur une route à une seule voie un seul accident bloque complètement la circulation, alors que sur une route à deux voies, elle est simplement ralentie puisqu’un contournement des obstacles est possible, de même l’effet des collisions est beaucoup plus important dans des conducteurs unidimensionnels, que dans des fils épais. Les interactions entre électrons deviennent elles aussi critiques. Couronnée par le prix Nobel de chimie 1996, la découverte de toute une famille de nouvelles formes du carbone vient de fournir aux physiciens de nombreux systèmes conducteurs à une dimension, les « nanotubes » de carbone qui sont à la fois surprenants et mystérieux.

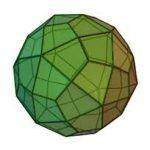

Le carbone existe sous diverses formes. On connaissait le diamant, bien sûr, qui est un isolant électrique comme le silicium ou le germanium, mais aussi un excellent conducteur thermique, ce qui pourrait s’avérer fort utile à une microélectronique dont la puissance devient telle que se posent de difficiles problèmes d’évacuation de chaleur. On connaissait aussi le graphite, où les atomes de carbone sont organisés en plans successifs et qui est légèrement métallique mais ne devient supraconducteur que si des électrons sont donnés à ces plans graphitiques par intercalation d’alcalins. C’est vers la fin des années 1980, par pulvérisation dans l’arc électrique produit entre deux électrodes de carbone, qu’on a découvert une série de nouvelles formes de carbone. Cet arc produit une multitude d’agrégats dont le plus stable est la molécule C60 qui ressemble à un ballon de football dont les coutures seraient les liaisons entre atomes, une sorte de grillage sphérique. Elle appartient à toute une famille de grillages moléculaires baptisés « fullerènes », du nom de l’architecte Buckminster-Fuller qui avait conçu des édifices utilisant ce type de structures.

Ces molécules ont pu être dissoutes dans du toluène, puis cristallisées. L’insertion d’alcalins, qui donnent des électrons, permet de charger les boules de C60 et de produire ainsi des cristaux qui sont métalliques et même supraconducteurs (le composé K3C60 par exemple). L’étude de monocouches de C60, les particularités de l’état métallique, l’existence de composés isolants de type AnC60 avec n = 1, 2 ou 4, et celle de certains composés magnétiques, la nécessaire considération des modes de déformation des cages sphériques C60, posent de nombreux problèmes non résolus. On songe même à utiliser ces molécules surprenantes comme vecteurs de médicaments.

Ces molécules ont pu être dissoutes dans du toluène, puis cristallisées. L’insertion d’alcalins, qui donnent des électrons, permet de charger les boules de C60 et de produire ainsi des cristaux qui sont métalliques et même supraconducteurs (le composé K3C60 par exemple). L’étude de monocouches de C60, les particularités de l’état métallique, l’existence de composés isolants de type AnC60 avec n = 1, 2 ou 4, et celle de certains composés magnétiques, la nécessaire considération des modes de déformation des cages sphériques C60, posent de nombreux problèmes non résolus. On songe même à utiliser ces molécules surprenantes comme vecteurs de médicaments.

Si intéressants que soient ces fullerènes, les nanotubes de carbone, qui sont des composés voisins, semblent encore plus prometteurs. Il s’agit de feuillets de graphite, sortes de grillages de carbone enroulés en cylindres dont le diamètre est de l’ordre du nanomètre et la longueur de quelques microns. Les nanotubes à un seul feuillet ne présentent que deux orbitales électroniques délocalisées pouvant participer à la conduction électrique le long du tube. Leur grande qualité cristalline, alliée à une forte rigidité, en fait l’un des rares – sinon le seul – fil conducteur quasiment unidimensionnel.

Les propriétés de ces fils sont très complexes. Certaines expériences ont montré que les interactions entre électrons tendaient à les rendre isolants à basse température. Mais ces expériences posent des problèmes de contacts électriques difficiles, or on ne peut pas aisément séparer la physique du tube de celle des contacts. D’autres expériences effectuées sur des faisceaux de nanotubes à un seul feuillet, montés sur contacts d’or, ont au contraire permis d’observer que les nanotubes, loin de devenir isolants à basse température, deviennent supraconducteurs au voisinage de 0,3 kelvin. Cet état supraconducteur n’est observé que si l’échantillon dépasse une longueur caractéristique de l’ordre supraconducteur, mais on ne sait pas encore bien ce qui se passe dans un tube individuel. L’existence d’une supraconductivité intrinsèque aux tubes individuels, c’est-à- dire indépendante des contacts, semble néanmoins démontrée, et cela suggère, contrairement aux expériences à plus haute température, la présence d’interactions attractives entre électrons dans les nanotubes. Il devient enfin possible d’étudier la supraconductivité dans la limite unidimensionnelle.

Par ailleurs, la conduction de la chaleur à une dimension pose, elle aussi, des problèmes de physique fondamentale qu’on tente actuellement de résoudre. Enfin, plusieurs applications potentielles des nanotubes sont actuellement à l’étude, depuis la fabrication de câbles ayant une bien meilleure résistance mécanique que l’acier jusqu’à l’insertion de ces fils moléculaires dans les circuits intégrés. L’une des applications qui devrait prochainement atteindre le stade commercial est la fabrication d’écrans plats utilisant les propriétés d’émission électronique de nanotubes arrangés sous forme de tapis-brosses.

En 2004, André Geim et ses collaborateurs ont réussi à préparer du graphène, qui est un cristal à deux dimensions, constitué d’une couche unique d’atomes de carbone occupant les nœuds d’un réseau en « nid-d’abeilles ». Empilés, ces feuillets forment le graphite alors qu’enroulés sur eux-mêmes ils forment les nanotubes ou les fullerènes dont il vient d’être question ci-dessus. Depuis des décennies, on pensait qu’un seul feuillet isolé ne pouvait être stable. La découverte de Geim a entraîné une véritable explosion de recherches dans ce domaine, avec des motivations tant fondamentales qu’appliquées. Les électrons d’un feuillet de graphène ont en effet un comportement collectif qui les fait ressembler à des particules relativistes de masse nulle (comme le photon) bien qu’elles se déplacent à une vitesse trois cents fois inférieure à celle de la lumière. C’est l’équation de Dirac relativiste, et non l’équation de Schrôdinger qui décrit le mouvement des porteurs de charge dans ce cristal ! D’où la possibilité de se servir du graphène pour étudier certains aspects de l’électrodynamique quantique ou explorer des effets prédits théoriquement mais difficilement observables dans d’autres contextes, comme le fameux « paradoxe de Klein » : le fait qu’une barrière tunnel puisse devenir totalement transparente pour des particules relativistes lorsque sa hauteur est assez grande, contrairement à ce que l’intuition laisserait penser. Du côté des applications potentielles, c’est la grande mobilité des électrons dans le graphène, jusqu’à des températures élevées, qui laisse entrevoir par exemple la possibilité d’élaborer un transistor balistique (c’est-à-dire où les électrons ne subissent pas de collisions) à température ambiante. Cela signerait la naissance d’une électronique à base de carbone. Le graphène, à coup sûr, a un bel avenir devant lui !

Par ailleurs, le problème des métaux à une dimension est évidemment plus vaste et se pose depuis plus longtemps que celui des nanotubes de carbone. En 1979 en particulier, la découverte de la supraconductivité de la matière organique dans les « sels de Bechgaard », des solides moléculaires conducteurs fruits d’une collaboration entre chimistes danois et physiciens du solide français, avait en effet alerté la communauté scientifique sur la nécessité d’aller au-delà de la description des métaux par Landau. C’est même dès les années 1950 que Tomonaga et Luttinger avaient montré que la description de Landau ne pouvait s’appliquer à des systèmes à une seule dimension. Dans un métal ordinaire, chaque électron est habillé d’interactions avec son environnement et devient une excitation collective que Landau avait appelée une « quasi-particule » de Fermi. Cette quasi-particule transporte non seulement une charge électrique mais aussi un petit moment magnétique provenant de sa liberté à tourner sur elle-même (son « spin »). Mais, dans la description que fait Luttinger d’un métal à une seule dimension, le spin et la charge sont séparés ! Si surprenant que ce modèle puisse paraître, il semble confirmé par l’étude des sels de Bechgaard. Ces sels sont des chaînes de grosses molécules organiques conductrices à base de carbone et de sélénium (Se4C10H12), qui sont séparées par des colonnes d’ions inorganiques dont le rôle est uniquement de rendre les molécules organiques chargées, donc susceptibles de conduire un courant électrique. Les propriétés de ces matériaux dépendent de la répulsion entre électrons à l’intérieur des chaînes, mais aussi du couplage entre celles-ci. Or, selon l’amplitude de ces différents effets, le matériau peut être un semi-conducteur, un isolant ou un métal, lequel peut être soit du type Luttinger à une dimension, soit du type Landau à trois dimensions dans le domaine des basses températures.

Isolant, magnétique ou supraconducteur ? Les oxydes métalliques remettent en cause la théorie des métaux et des supraconducteurs.

En 1986, la découverte des oxydes supraconducteurs a donc provoqué un véritable séisme dans la communauté internationale des physiciens des solides. L’événement déclencha une véritable « quête du Graal » en laissant espérer la découverte d’un supraconducteur à température ambiante, c’est-à-dire une révolution technologique majeure. Même si cette quête n’a pas encore abouti, les applications de ces nouveaux matériaux supraconducteurs sont d’ores et déjà importantes. De plus, la recherche dans ce domaine réserve encore des surprises, comme en témoigne la découverte très récente, faite au Japon et en Chine en 2008, de supraconducteurs à base de fer ayant également une température critique élevée. Pourtant, quinze ans après leur découverte, les oxydes de cuivre supraconducteurs posent un véritable défi à la physique théorique : pourquoi une supraconductivité à si haute température ? Comment comprendre les propriétés magnétiques et l’état métallique étrange qu’on y observe ?

En 1986, la découverte des oxydes supraconducteurs a donc provoqué un véritable séisme dans la communauté internationale des physiciens des solides. L’événement déclencha une véritable « quête du Graal » en laissant espérer la découverte d’un supraconducteur à température ambiante, c’est-à-dire une révolution technologique majeure. Même si cette quête n’a pas encore abouti, les applications de ces nouveaux matériaux supraconducteurs sont d’ores et déjà importantes. De plus, la recherche dans ce domaine réserve encore des surprises, comme en témoigne la découverte très récente, faite au Japon et en Chine en 2008, de supraconducteurs à base de fer ayant également une température critique élevée. Pourtant, quinze ans après leur découverte, les oxydes de cuivre supraconducteurs posent un véritable défi à la physique théorique : pourquoi une supraconductivité à si haute température ? Comment comprendre les propriétés magnétiques et l’état métallique étrange qu’on y observe ?

Les théoriciens se heurtent à deux difficultés majeures : d’une part, les électrons de ces matériaux sont en interactions fortes de sorte que l’approche à la Landau ne suffit plus ; on a besoin de forger de nouveaux outils théoriques pour les décrire. D’autre part, il est aujourd’hui clair que de nombreux états possibles sont accessibles car, bien que très différents les uns des autres, ils ont des énergies voisines. En somme, non seulement le calcul est difficile, mais, en plus, la conclusion est très sensible à la précision du résultat. Certes, face à ce véritable défi, les chercheurs bénéficient de méthdes théoriques nouvelles ainsi que de méthodes de simulation numérique et d’ordinateurs d’une puissance sans cesse accrue. On constate cependant qu’aucun consensus n’a été atteint pour l’instant. On peut imaginer qu’un jour on pourra concevoir ces matériaux avec l’assistance d’ordinateurs en fonction des applications que l’on désire (dans le cadre d’approches théoriques comme celle de la « fonctionnelle de densité » et de ses généralisations, théorie qui a valu le prix Nobel de chimie à Walter Kohn en On sait bien que deux électrons, c’est-à-dire deux charges négatives, se repoussent à cause de la loi de Coulomb. Pour obtenir des paires, il faut qu’apparaisse une interaction attractive plus forte que la répulsion de Coulomb. Ces considérations simples conduisent généralement à considérer que le magnétisme est incompatible avec la supraconductivité. En effet, dans la plupart des matériaux magnétiques, l’existence d’une forte aimantation est due à une répulsion coulombienne qui repousse les électrons sur des orbitales particulières. Par ailleurs, l’une des propriétés principales des supraconducteurs est d’exclure tout champ magnétique, ce sont des diamagnétiques parfaits. Avec la découverte de certains matériaux dits « à fermions lourds » puis de ces oxydes de cuivre, on admet pourtant aujourd’hui que magnétisme et supraconductivité ne sont pas forcément antagonistes. Pire, si l’on peut dire, on considère aujourd’hui que l’attraction responsable de la formation des paires dans ces nouveaux supraconducteurs pourrait avoir une origine magnétique, donc très différente de l’attraction élastique présente dans les supraconducteurs conventionnels.

Découverte dans le mercure en 1911, la supraconductivité conventionnelle n’avait été comprise par Bardeen, Cooper et Schrief- fer qu’en 1957, un demi-siècle plus tard. La compréhension de la supraconductivité des oxydes prendra-t-elle aussi longtemps ? Bien que des progrès indéniables aient été accomplis – on sait par exemple que la symétrie des paires ressemble davantage à celle d’un trèfle à quatre feuilles qu’à celle d’une sphère comme dans les supraconducteurs conventionnels -, nul ne sait vraiment aujourd’hui quand un consensus sera vraiment atteint.

L’état supraconducteur est loin d’être le seul à résister aux efforts des chercheurs. Des modifications mineures du contenu en oxygène de ces matériaux suffisent à détruire la supraconductivité. Ce ne sont pas du tout des conducteurs conventionnels. Dans un métal, la chaleur spécifique est proportionnelle à la température et la susceptibilité magnétique est indépendante de la température, ce que Landau a bien compris en traitant ses quasi-particules comme un gaz dilué. Mais rien de tout cela ne tient lorsqu’on passe aux oxydes de cuivre. Faudra-t-il abandonner le concept de quasi- particule ? Des méthodes permettant de traiter les électrons fortement corrélés sont en cours d’élaboration, mais n’ont pas encore abouti. Non moins difficile à comprendre est la formation possible de paires au-dessus de la température où apparaît la supraconductivité. Il est possible aussi que des paires de spins antiparallèles forment des « liquides de spins » aux propriétés complètement nouvelles. Certains composés s’organisent en rubans alternativement chargés et magnétiques, un état dans lequel les électrons forment une sorte de cristal liquide. Toutes ces propriétés étranges ont profondément bouleversé la physique des électrons dans les solides.

La multiplicité des questions nouvelles est à la fois la conséquence et l’origine de progrès considérables dans les méthodes expérimentales d’étude de cette matière : diffusion de neutrons, réflectance optique, mesures fines de transport (résistivité électrique, effet Hall, pouvoir thermoélectrique, etc.). La spectroscopie de photoémission résolue en angle est particulièrement utile. Elle a bénéficié de l’avènement des sources intenses de rayonnement synchrotron qui ont par ailleurs de multiples applications en chimie, biologie, pharmacie, etc. c’est-à-dire bien au-delà des frontières de la physique. C’est une méthode privilégiée pour accéder aux propriétés des particules individuelles (masse effective, énergie, durée de vie, etc.).

Inventé par Binnig et Rohrer dans le même laboratoire IBM de Zurich en 1979 et prix Nobel 1986, le microscope à effet tunnel permet d’étudier avec une précision auparavant impensable les impuretés qui détruisent la supraconductivité, la structure interne des tourbillons qui permettent la pénétration quantifiée d’un champ magnétique dans certains supraconducteurs, les interférences entre quasi-particules, etc. La qualité des cristaux a elle aussi été considérablement améliorée. L’élaboration de nouveaux composés qui n’existent pas dans la nature joue un rôle moteur dans ce domaine. Sans une collaboration fructueuse entre physiciens et chimistes des solides, on n’en serait pas là.